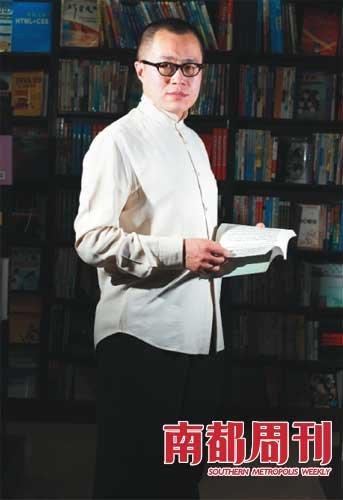

梁文道说,“什么都能做好”其实只是他给人的表象,“破执”才是他正在面对的。

南都周刊记者罗小敷 实习生李颖娟 摄影邹卫

因为一出道写的就是评论,梁文道很早就放弃了出书当“作者”的幻想,原因是“把时事评论结册出书又有什么意义呢”。但是,最近他似乎改变了想法。

三本书均是收集他在媒体公开发表过的文章。《常识》是最近两年以写中国内地为主的时事评论,在这本书里我们看到的是为大家所熟悉的公共知识分子梁文道;《噪音太多》则是关于乐评和影评,这里有“以挞伐流行文化为己任”的反叛文艺青年和悟到“雅俗原非不两立”的梁文道,他学会了原谅在港产闹剧前笑得人仰马翻的自己以及他人。

无论是《常识》还是《噪音太多》,都与我们所熟知的公共知识分子梁文道一脉相承——正如那个他赖以扬名内地的节目《锵锵三人行》中所塑造出来的印象,严肃冷静且睿智博学。只有《我执》,这本最新出版的关于爱情和个体生命思考的文集,向人们泄露了这个戴着黑框眼镜、发际线过早向上延伸的男人的内心私密。

但《我执》截然不同。书名是佛教用语,意即对一切有形和无形事物的执着。梁文道将其解释为对某种状态的沉迷,而导致深陷这种状态的原因往往是某种欲望。他在书中《我的病历》章节中写道:“对于控制欲望,我非常在行”。

香港文化界新锐一代、女作家邓小桦为《我执》撰序《星辰也有忧郁的影子》,与梁文道私交甚好的她在其中一语点破我等作为普通读者的疑惑:“一个理性睿智的公共人物,平时携泰山而超北海的,原来内在也有诸种深沉的软弱、难以排解的焦虑,诸种人际必有的摩擦原来也如蔓藤纠缠在他那看来水镜鉴人的心灵里,长成一片过于深邃的阴霾。”而当我问及梁文道在内地出版的这三本书,到底哪一本更能代表他自己,被他乱以他语。他甚至说《我执》只是“途中偷偷舔舐酒瓶的结果”,全凭外缘而生。

这并不能阻挡外界像解读《小团圆》之于张爱玲的自传意义一样,来解读《我执》之于梁文道的私密事。《我执》的写作大多于2006年至2007年之间,当时在香港一家财务不断传出问题的报刊上,出现了“秘学笔记”这个专栏,让城中的文艺青年像染了毒瘾一样追着看,并且为那些语气平静的文字激动得语无伦次。

翻开《我执》,看到他笔下的暗恋、忧郁、新我等等文字,读者也许会有一种不知所措的茫然感。这分明不是人们早已熟知的那个滴水不漏的时评家。书中,他会为雨后路边麻雀断肢而戚戚然,他不厌其烦地引用罗兰巴特的《恋人絮语》,讨论暗恋的道德、情歌的幻觉、残缺、挫败、废墟的冷漠。他的爱情与家庭,他作为个体生命存在的彷徨与挣扎,在这里前所未见地呈现出来。在那些有着浓厚忏悔录写作风格的文字中,他用写景、抒情、虚构的方式,向世人展现出他作为公共知识分子以外的敏感触觉。

邓小桦在序言中这样揣测梁文道的私密事:“在爱情与家庭范畴上遭遇无法扭转的挫败,他经历千回百转的等待与探问,在过程中检视自身历史与拷问内心,在绝望中忏悔,背负起自己的罪,然后走向宗教。”对此梁文道只是以“她夸张了”轻描淡写地带过去,个中细节并不做深入表述。读者只能从他笔下某些只言片语中接近处于某种情境中的他,比如“爱情乃世间唯一变幻不定本质空洞的事物”的感慨,抑或是“不回电话的就是主人”里的权力机制。

小时候,他的理想以自我为中心,希望成为一个成功学者或者哲学家;后来希望社会更多元与理性。现在,将近40岁的他除了在凤凰卫视做《锵锵三人行》、《开卷八分钟》等节目,还有大量在内地和港台的时事等各种各样的评论专栏需要他供稿,而且能在很多领域的活动上见到他的身影,其中甚至包括选美大赛。他看起来无所不能,而且也越来越多地接近于他所希冀的社会理性。

但是,他说“什么都能做好”其实只是他给人的表象。问他是否觉得自己是个精力旺盛的人,他想了想说,算是吧,但是已经常常觉得很疲倦。在短短一个多小时的访谈中,他要了四杯咖啡、抽了两根纸烟,他坦承自己是个对咖啡因和尼古丁有强烈依赖的摩羯座工作狂。他提到自己的金属疲劳,有时候分不清自己是不是在做节目。

他越来越发现自身问题太多,一直为自己身上的遗憾、弱点、卑鄙所困扰,需要修行来解除内心困惑。两年前,他开始潜心修佛。静坐修禅可以把感官提升到超人的敏锐,但却切断感官之后的反应、因果之链,正如见美女仍然是美女,但已经没有了连接的欲望。

他认为最大的勇敢是“破执”,也就是洞穿这一切原都是虚幻。

| 您可能对这些感兴趣: |

|

|